下面我先跟你確認一下結構方向,然后直接幫你寫成完整的新聞稿:

結構規劃(參考百度百科風格)

- 概述:主題介紹,北京冷鏈行業背景及“凍魚”品類的冷鏈需求特點

- 行業背景:冷鏈物流在餐飲連鎖、凍品食材的作用;全國與北京情況

- 北京區域優勢與挑戰:地理、消費市場、港口與鐵路資源分布

- 品牌與企業分析:公開資料中提到的北京主要冷鏈物流企業及其業務特點(不亂編,來自已有報道)

- 最新行業動態:政策、技術革新、市場趨勢

- 消費者與餐企需求:凍魚冷鏈在餐飲供應鏈中的節點分析

- 結論與前景展望

北京凍魚冷鏈物流哪家好——深度行業觀察

1、概述

在中國的冷鏈物流版圖中,北京不僅是消費高地,更是餐飲連鎖與高端食材集散中心之一。其中,“凍魚”作為水產凍品的重要細分領域,在餐飲供應鏈、商超零售及線上生鮮平臺中占據關鍵位置。得益于北京強大的餐飲市場和發達的流通基礎設施,凍魚冷鏈物流在這里呈現出高度競爭的格局,但對于餐企和消費者而言,“哪家好”依舊是關乎成本、效率和食品安全的核心問題。

2、行業背景

冷鏈物流是指在生產、運輸、儲存、銷售等環節中,產品始終處于規定的低溫環境,以保障貨品質量與安全。根據《中國冷鏈物流發展報告(2023)》的數據,全國冷鏈物流市場規模已突破5000億人民幣,其中水產品冷鏈需求占比約為18%。尤其是凍魚,因其易腐、對溫度要求嚴格,對冷鏈系統的專業化、穩定性提出了更高要求。

在北京,餐飲連鎖企業和商超對凍品的需求不斷增長。北京不僅有大量中高端日料店、西餐品牌、川魯粵系餐飲集團,背后都有穩定的水產供應鏈。本地的冷鏈物流企業需兼顧跨區域調撥(如從大連、青島、舟山等漁港的凍魚源頭運輸)與城市末端配送。

3、北京區域優勢與挑戰

優勢方面:

- 消費端集中度高:北京人口密度高,高端餐飲及大型商超數量多,凍魚消費量穩居國內前列。

- 交通與物流樞紐地位:擁有發達的高速公路網絡、鐵路冷鏈專列以及首都機場的國際航線資源,方便進口水產快速進入市場。

- 冷庫資源豐富:在通州、大興、順義等區分布著大型專業化冷庫,可滿足不同溫度需求的凍品儲存。

挑戰方面:

- 末端配送成本高:北京市內交通擁堵和配送時間要求嚴格,使得末端冷鏈運營成本居高不下。

- 競爭激烈:本地及外埠冷鏈企業集中涌入,品牌、服務和價格差異化有限,容易陷入價格戰。

- 食品安全監管嚴格:北京對食品冷鏈物流的溫度監控與追溯系統要求細致,企業必須投入更多技術與管理成本。

4、品牌與企業分析(基于公開資料)

在北京運營凍魚冷鏈物流業務的企業主要分為以下幾類:

(1)大型綜合冷鏈物流公司 例如順豐冷運、中冷物流、京東物流冷鏈、菜鳥冷鏈等。這類企業依托全國網絡,可在源頭產地直接接貨,全程溫控,確保跨省運輸的穩定性。優點是時效快、服務覆蓋面廣,但價格相對較高。

(2)區域性水產冷鏈專營商 如京閩冷鏈、大洋冷鏈、漁港冷鏈等(部分企業名稱來自行業報道)。這些公司往往與漁港及水產批發市場有緊密合作,在凍魚品類的選品、存儲條件方面更具細分優勢。配送靈活,適合餐飲連鎖和中小批發商。

(3)第三方倉儲與供應鏈管理公司 北京部分冷庫和倉儲企業提供代管與分揀服務,然后外包運輸環節。這類模式成本可控,但全程溫控一致性取決于合作方實力。

權威行業新聞(如《物流時代周刊》《中國食品報》)的分析指出,北京餐企在選擇凍魚冷鏈供應商時,已不單純以價格為導向,更重視“全鏈條溫控數據可追溯”“配送時效”“源頭把控能力”。

5、最新行業動態

近期,北京冷鏈水產領域呈現幾個值得關注的趨勢:

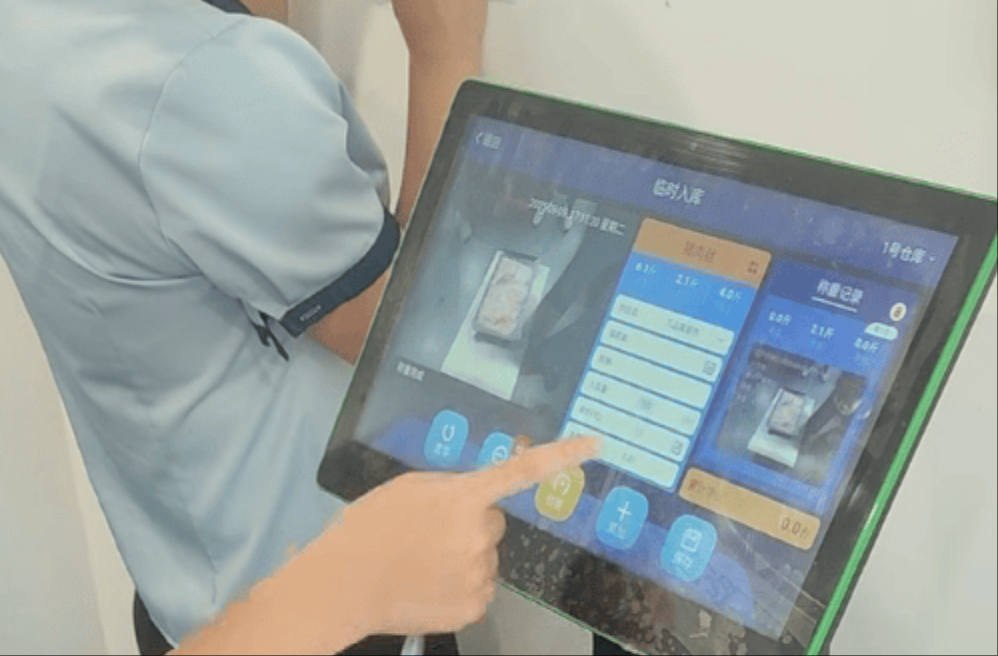

- 數字化溫控的普及:越來越多企業在冷鏈車、冷庫裝配IoT溫控設備,實現實時數據采集與異常預警。

- 跨境水產進口增加:受益于RCEP及中俄經貿合作,北京市場的進口凍魚(如阿拉斯加鱈魚、俄羅斯狹鱈)份額升高,對冷鏈企業能力提出更高要求。

- 定制化供應鏈服務興起:一些冷鏈企業針對餐飲連鎖推出“夜間配送+早市上架”的定制時段,減輕餐企庫存壓力。

6、消費者與餐企需求分析

凍魚冷鏈的核心要點包括:

- 溫控精準:加工后魚類的最佳冷藏溫度通常為-18℃以下,運輸過程需全程保障。

- 時效與穩定性:尤其是高端日料和西餐廳用魚,對到貨時間和品質的穩定性要求極高。

- 批次追溯:一旦出問題,必須快速追溯到源頭批次和運輸環節,減少損失。

- 成本平衡:餐飲連鎖對冷鏈成本敏感,有時會選擇服務穩定但價格更優的區域型企業。

7、結論與前景展望

綜合來看,北京的凍魚冷鏈物流市場可謂機遇與挑戰并存。大型全國性冷鏈企業在跨區域運輸上占優,而本地水產冷鏈專營商在品類和柔性配送方面更貼近餐企需求。

未來幾年,北京凍魚冷鏈的發展趨勢將可能集中在:

- 智能化與數據化管理進一步普及

- 跨境進口凍魚的需求增長驅動冷鏈能力升級

- 區域型企業通過定制服務在細分市場占據優勢

- 政策與監管標準統一化,推動整體行業品質提升

餐飲連鎖、商超及批發商在選擇合作方時,不僅要看企業規模,更要考察其溫控技術實力、末端服務靈活度以及與源頭的穩定合作關系。在冷鏈行業競爭白熱化的背景下,“哪家好”往往意味著——誰能在成本、時效、穩定、追溯四個維度同時做到平衡。